前回の記事では完成までの足跡を記しました。

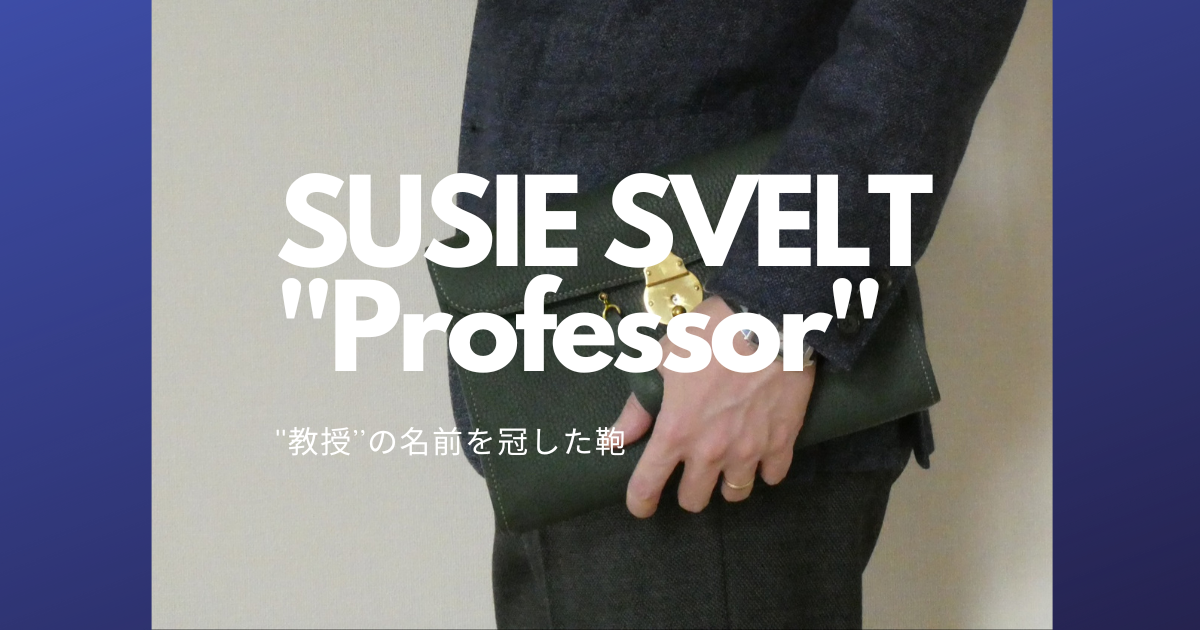

今回は、完成したクラッチバッグ’’Professor’’のディテールについて書いていこうと思います。

なお、あまりの感動に動画も作成しました。

ディテールについて

錠前付近の美しさ

まず、この錠前から。

イタリアのcolombo社製の若干肉厚な見事な逸品。前記事にも書きましたが、大きさのバランスがよく鞄全体のアクセントとして、しっかりとした、しかし悪目立ちしない存在感があります。

こちらは、もちろん付属の鍵を使ってロックすることもできますが、その動きにも変な軋みなどなく、クオリティの高さが分かります。

この辺りのクオリティについて、イギリス製よりイタリア製のほうが信頼がおけると言うのは鈴木さんの弁。

靴だとイギリスの方が質実剛健で丁寧なイメージもありましたから、正直意外。入り口(僕は靴)のイメージに引っ張られると言うこともありますね。

さて、錠前はもちろん素晴らしいのですがこれを、丁寧に据え付けるSusie Sveltの腕前もさすが。そしてその拘りは細かいところにも。

錠前の金具の指し口から、中を覗くと通常は革の内側、床面が見えるはず。

しかし、妥協を許さない鈴木さんは、金具の指し口から見えるわずかな面にもエキゾチックレザーをはり、覗き込んだ目にも満足を与えるようなこだわりを施してくれました。

1cm程度の隙間を覗き込んで見える面なんて、言われないとなかなか見ようとはしません。それでも、こだわる。

Beauty cannot be recognized with a cursory glance.

(美とはざっと見ても分からない)

というのは、詩人ジャン・コクトーの言葉ですが、この通りすぎてしまうのが当たり前のような、ほんの僅かな隙間にさえ美しさを宿す仕事には絶句です。

例えば、「ステッチの運針が美しい」ことや「裁断パターンが美しい」のように技術やものとしての根幹に関わる美というのは、分かりやすく素晴らしい。

一方で、この僅かな、悪戯にも近いような仕込みから生まれる美には、より良いものを生み出そうとする「仕事への信念」を感じ取らざるを得ません。

普通の勤め人の僕では、立場があまりにも違いますが、目標としたい姿を感じてしまいました。

革について

このグリーンのシュリンクレザーは、国産。

もちもち、しっとりとした触感もありつつ、長年の使用にも耐えられそうなコシも感じます。

なお、こちらはOboistさんのブリーフケースと、同じレザーです。

シュリンクレザーと言えば、ドイツのシュランケンカーフが思い浮かびますが、触れてみればそれに近い質感とも思えます。

国産でも海外レザーに負けない質をもっていること自体もどこか嬉しいのですが、それだけでなく、言われてみればよりしっかりとした質感。秘訣はタンニンを混合した鞣しにあるのだとか。

今回はそんな「しっとり」と「しっかり」を両立しているレザーを無双仕立てに。つまり、ライニングも同じレザーとなっています。

実用性におけるライニングの是非はともかく、この美しいダークグリーンが裏表なく鞄を覆っているということが、贅沢。鞄としての完成度を高めていることは間違いありません。

技巧、両菱目縫い

さて、ステッチはゴールドにあわせつつ馴染むベージュ。もちろん、手縫いです。

靴の注文をした時にも思ったのですが、職人の方は一針の隙間にどのような信念をこめて運針を進めているのでしょう。指先に触れるステッチからは革同士を繋ぐ役割を果たさんとする緊張感のようなものを感じ取ってしまいます。

さて、SusieSveltの新作クラッチのこちらですが、これまでの同店のクラッチとは違った縫い方をしています。

というのも、これまでのクラッチは基本的にミシン縫い。(外縫いのダレスやブリーフケース等中型鞄になると手縫いを用いる感じだったようです)

そんな中、オボブリから始めた特殊な手縫い方法というのがあり、「両菱目縫い」と呼ぶようです。

通常の手縫いは、革の表に菱目をあけ、その穴を錐で貫通させて縫っていきます。しかし、この縫い方では、革の厚みが増してくると裏面の縫い目があまり綺麗に並びません。そのため、裏面パーツにもあらかじめ菱目打ちをして縫い合わせる手法をとっています。

この辺りの説明はすべて受けおりですが、鈴木さんは以下のように続けます。

この技法の難しいのは、穴の数を合わせないといけない点なのですが、今回のようなラウンドボトム形状だと、内輪差が生じるため、それらもすべて計算しないと上手くいきません。

1つの鞄が、道具でありながらも作品であるのは、こういった職人の「信念」が共に縫い付けられているからより他ならないのではないでしょうか。

クラッチの特性と工夫

このProfessorの特徴として、このサムホルダーが挙げられます。

机上に置かれているときにはアクセントとして発揮し、実際に持つときには支えとなって持ち手になじんでくれる素晴らしいディテール。

このサムホルダーですが、芯地に革を使用しているのですが、こればかりは成形して初めてその厚みが適正かどうか分かるのだとか。

このぷっくりとした底面の曲線が丁度よい塩梅になるためにいくつもの試作を重ねたようです。「目標」や「ゴール」に向かって、一心不乱に技術を重ねる職人姿には感服いたします。

鞄の輪郭が描く曲線は、正面から見ると愛らしいのに、鞄全体で見たときに吊るしのボールチェーンと相まってどこか懐中時計を思わせるクラシカルな面持ちにになっています。

そしてクラッチバックの底面はホールドしやすいように波状にクセ付けがされています。先ほどのサムホルダー同様クラッチバッグの、「取り回しにくさ」をカバーする見事な工夫。

クラッチバックにはありがちな工夫なのですが、ベルトを着けることで、安定性は格段に向上します。

しかし、それは外観にも大きく影響を与えます。それをよしとしなかったのが、鈴木さん。

安易にベルトを背面につけるのではなく、細かな工夫を重ねることで、清楚で美しい外観を維持し、機能性を向上させることに成功しています。

目には見えないもの

カーボンファイバー

オボイストブリーフケースにもあった工夫ですが、Professorの芯地にはカーボンファイバーが使用されています。科学的で、一件クラシックとは無縁の素材のようですが、そもそもクラシックとは「上級の」を意味しております。

その時代の最上級を目指さんとした姿勢が、時代を超えて愛されるのであれば、こういった素材の使用もまさに現代のクラシック。

いつまでも愛せる鞄であるため、まさに背骨としてカーボンがいます。

ちなみにフラップ部分の芯地はレザー。

開け閉めの関係があるのでここは適材適所で素材を替えているようです。

‘’教授’’の名

ある男が立っている。

どこか古風な風貌はここでは、すっかりお馴染みだ。

「Professor!」

男の背中に向かって少年が声をかけた。

「教授」と呼ばれた男は振り返り、ゆっくり少年に微笑んだ。

このProfessorという名前は、鈴木さんがイメージする「生徒たちに慕われる『教授』の象」からインスパイアされたことが由来なようです。

(上記の物語は、その言葉を受け取って僕の頭に描かれたイメージ。イメージの伝達はいかがなものでしょうか)

Professorを手で持つと非常にいいバランスであることが分かります。気軽に持てるフォルム、大きさながらどこか古風で、なじみやすい。

無駄をそぎ落とされた清楚なデザインに、錠前やサムホールド等のアクセントというバランスが絶妙なのだと思います。

無垢の真鍮の錠前が、くすみ、革も少し色を変えた時、この鞄をもった私は空想の物語に出てくる「教授」のようにどこか古風で、なじみやすい男になれているのでしょうか。

「目標」とするには少しハードルの高いような…いい男ですね。

鞄に縫われている、職人の信念が未来の僕を少し試しているかのような気持ちにさせられます。手縫いのようないい緊張感。

まとめようナ

序盤に引用した詩人ジャン・コクトーは芸術家らしく「美」についての言葉をいくつか残しています。

刻印に刻んだ

Hasten slowly. Run faster than beauty.

(ゆっくり急げ、美よりも早く駆けろ)

からも、彼なりの「美」についてのリスペクトがあったのだろうと考えさせられます。

この刻印の由来として、僕にとって「美」とは、「想いの乗った行動の結果」

そんな「結果」を出したくて、R.F.T.Bを信念に日々.

仕事や役割…に当たっています。この鞄はそういった意味でもお守りになってくれますね。

Professorには、SUSIE SVELTの「美」が宿っています。

細部を見れば見るほど、触れれば触れるほど、その美しさが伝わるこの鞄。ジャン・コクトーが見ても納得してくれるのではないでしょうか。

彼は、トリニティリングを小指につけているスタイルが有名…サムホルダーを指輪に見立てれば、案外気に入ってくれるデザインなのでは?とさえも思えてきます。

さて、左手の親指につける指輪の意味は何だったでしょうか。